・小倉城は、現在の形になるまでに複数回の「改築」が行われていた

・細川忠興が隠れキリシタンを擁護していた意外な一面があった

・小倉城の天守閣は、実は「最上階が張り出していない」珍しい構造だった

・江戸時代の小倉城には、実はもう一つの「幻の天守」があった

・幕末の動乱期には、小倉城が九州の要衝として重要な役割を果たした

1. 小倉城、実は「改築」の歴史を繰り返した城だった

皆さんは、小倉城がどのような経緯で現在の姿になったかご存知でしょうか?多くの人は、現在の小倉城が江戸時代初期に築かれた姿を復元したものだと考えているかもしれませんね。もちろん、その認識は間違いではありません。しかし、小倉城の歴史をひも解くと、実はこの城が何度も「生まれ変わり」、その姿を変えてきた「改築」の歴史を繰り返してきたことが分かります。まるで、時代に合わせてファッションを変化させてきた人のように、小倉城もその姿を変化させてきたのです。

皆さんは、小倉城がどのような経緯で現在の姿になったかご存知でしょうか?多くの人は、現在の小倉城が江戸時代初期に築かれた姿を復元したものだと考えているかもしれませんね。もちろん、その認識は間違いではありません。しかし、小倉城の歴史をひも解くと、実はこの城が何度も「生まれ変わり」、その姿を変えてきた「改築」の歴史を繰り返してきたことが分かります。まるで、時代に合わせてファッションを変化させてきた人のように、小倉城もその姿を変化させてきたのです。

1-1. 初代・細川忠興が築いた「唐造り」の天守とは?

現在の小倉城の原型を築いたのは、戦国武将として名高い細川忠興です。彼は、天下分け目の関ヶ原の戦いの後、豊前国(現在の福岡県東部)を与えられ、この地に新しい城を築きました。それが1602年のことです。忠興が築いた天守は、「唐造り(からづくり)」と呼ばれる独特の構造をしていました。 唐造り天守とは、一般的な城の天守とは異なり、最上階の床面積がその下の階よりも広いという特徴を持っています。まるで、逆立ちしたピラミッドのような、あるいは上に行くほど傘が大きく開くような、そんなイメージでしょうか。この構造は非常に珍しく、当時としては革新的なデザインだったと言われています。忠興は茶人としても知られ、美意識の高い人物でしたから、単に実用性だけでなく、デザイン性も重視してこの天守を築いたのかもしれませんね。1-2. 小笠原忠真による大規模改築と、その背景

細川家が肥後(現在の熊本県)へ移封された後、小倉城の城主となったのが小笠原忠真です。彼は1632年に小倉に入城し、すぐに城の大規模な改築に取りかかりました。細川忠興が築いた唐造り天守は、この小笠原忠真の時代に大きく改修されたと考えられています。 なぜ、忠真は小倉城を改築する必要があったのでしょうか?その背景には、当時の幕府の政策や、西国の要衝としての小倉城の役割がありました。江戸時代初期、幕府は各地の大名に対し、城の修築や新築を制限する「武家諸法度」を定めていました。しかし、小倉城は九州の入口に位置し、西国を統治する上で非常に重要な拠点と見なされていたため、幕府の許可を得て大規模な改築を行うことができたのです。 忠真の改築によって、小倉城はより堅固で実用的な城へと生まれ変わりました。この時期に、現在の小倉城に見られる石垣や堀などの基本的な構造が完成されたと言われています。1-3. 現在の小倉城はいつ、どのように復元されたのか

しかし、現在私たちが見る小倉城の天守は、江戸時代に築かれたものがそのまま残っているわけではありません。実は、小倉城は幕末の長州戦争(小倉戦争)によって焼失してしまいました。その後、天守閣が再建されることはなく、長らく天守台だけが残る状態が続いていたのです。

現在の天守閣が復元されたのは、1959年(昭和34年)のことです。約100年ぶりに、鉄筋コンクリート造りではありますが、その雄姿を取り戻したのです。この復元にあたっては、細川忠興が築いた「唐造り」の天守を参考に、当時の文献や絵図を基に設計されました。そのため、現在の小倉城の天守は、細川時代の特徴である「最上階が張り出していない」という珍しい構造を再現しているのです。

このように、小倉城は細川、小笠原、そして現代へと、時代ごとの姿をまといながら、私たちにその歴史を語りかけてくれています。まるで、昔の写真を眺めるように、それぞれの時代の小倉城の姿を想像するのも面白いですね。

しかし、現在私たちが見る小倉城の天守は、江戸時代に築かれたものがそのまま残っているわけではありません。実は、小倉城は幕末の長州戦争(小倉戦争)によって焼失してしまいました。その後、天守閣が再建されることはなく、長らく天守台だけが残る状態が続いていたのです。

現在の天守閣が復元されたのは、1959年(昭和34年)のことです。約100年ぶりに、鉄筋コンクリート造りではありますが、その雄姿を取り戻したのです。この復元にあたっては、細川忠興が築いた「唐造り」の天守を参考に、当時の文献や絵図を基に設計されました。そのため、現在の小倉城の天守は、細川時代の特徴である「最上階が張り出していない」という珍しい構造を再現しているのです。

このように、小倉城は細川、小笠原、そして現代へと、時代ごとの姿をまといながら、私たちにその歴史を語りかけてくれています。まるで、昔の写真を眺めるように、それぞれの時代の小倉城の姿を想像するのも面白いですね。

2. キリシタン文化との深い関わり?細川ガラシャと小倉城主

小倉城の歴史を語る上で、意外なことにキリシタン文化との深い関わりが見えてきます。特に、初代城主・細川忠興の妻であり、悲劇の女性として知られる細川ガラシャの存在は、小倉城の歴史に影を落としているだけでなく、当時のキリシタン弾圧という重いテーマを私たちに伝えています。

小倉城の歴史を語る上で、意外なことにキリシタン文化との深い関わりが見えてきます。特に、初代城主・細川忠興の妻であり、悲劇の女性として知られる細川ガラシャの存在は、小倉城の歴史に影を落としているだけでなく、当時のキリシタン弾圧という重いテーマを私たちに伝えています。

2-1. 細川ガラシャの信仰と忠興の苦悩

細川ガラシャは、明智光秀の娘として生まれ、結婚後にキリスト教の洗礼を受けました。しかし、夫である細川忠興はキリスト教徒ではありませんでした。それどころか、天下人・豊臣秀吉や徳川家康がキリスト教を禁じる政策を打ち出す中、忠興は妻の信仰と、主君の命令との間で板挟みになり、大きな苦悩を抱えていたと言われています。 皆さんも、大切な家族が自分の信じるものを守ろうとする時、それが世の中の常識や権力と対立する状況になったら、どうしますか?忠興も、まさにそのような苦しい立場に置かれていたのです。最終的に、ガラシャは関ヶ原の戦いの前夜、夫の命に従い、武士の妻として自らの命を絶ちます。彼女の信仰と悲劇的な最期は、多くの人々の心に深く刻まれ、後世に語り継がれています。2-2. 禁教令下の小倉藩におけるキリシタン弾圧の実態

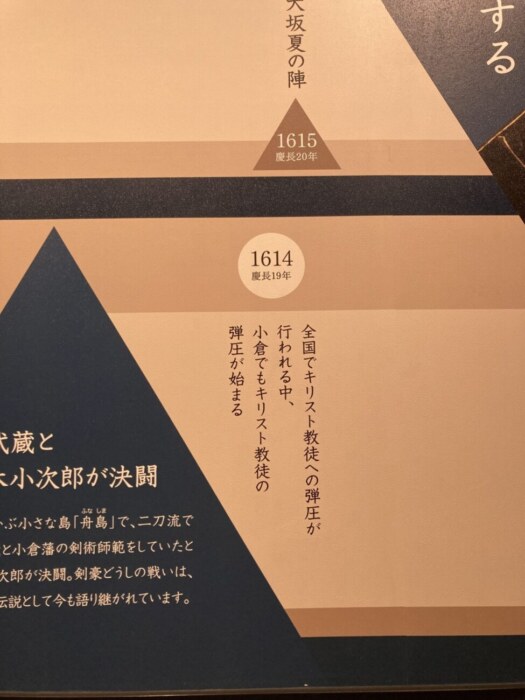

江戸時代に入ると、幕府はキリスト教への弾圧をさらに強化し、全国的に禁教令が発布されました。小倉藩も例外ではなく、藩内でもキリシタンの取り締まりが行われました。しかし、細川家はキリシタンとの関わりが深く、特にガラシャの信仰があったため、一筋縄ではいかなかったようです。

小倉藩では、隠れキリシタンと呼ばれる人々が存在し、密かに信仰を守り続けていたと伝えられています。藩内でも、キリシタン弾圧の嵐が吹き荒れる中、密告や拷問、そして殉教といった悲しい出来事が相次ぎました。私自身も、歴史の中で信仰のために命を落とした人々の話を聞くたびに、彼らの強い信念と、当時の抑圧された社会の様子に胸が締め付けられる思いがします。小倉城を訪れた際に、展示されている資料や解説をじっくりと見てみると、そのような人々の声が聞こえてくるような気がするかもしれません。

江戸時代に入ると、幕府はキリスト教への弾圧をさらに強化し、全国的に禁教令が発布されました。小倉藩も例外ではなく、藩内でもキリシタンの取り締まりが行われました。しかし、細川家はキリシタンとの関わりが深く、特にガラシャの信仰があったため、一筋縄ではいかなかったようです。

小倉藩では、隠れキリシタンと呼ばれる人々が存在し、密かに信仰を守り続けていたと伝えられています。藩内でも、キリシタン弾圧の嵐が吹き荒れる中、密告や拷問、そして殉教といった悲しい出来事が相次ぎました。私自身も、歴史の中で信仰のために命を落とした人々の話を聞くたびに、彼らの強い信念と、当時の抑圧された社会の様子に胸が締め付けられる思いがします。小倉城を訪れた際に、展示されている資料や解説をじっくりと見てみると、そのような人々の声が聞こえてくるような気がするかもしれません。

2-3. 小倉城ゆかりのキリシタン遺物と、その物語

小倉城の歴史資料館には、キリシタン関連の遺物が展示されていることがあります。例えば、キリシタンが密かに信仰を守るために用いたとされるマリア観音像や、ロザリオなどがそれにあたります。これらは、単なる展示物ではなく、当時の人々が命がけで信仰を守ろうとした証であり、小倉城の歴史のもう一つの側面を物語っています。 小倉城の歴史に、このようなキリシタン文化との深い関わりがあったというのは、意外な事実ではないでしょうか。城の雄々しい姿の裏には、人々の信仰と苦悩、そして時代の波に翻弄された悲しい物語が隠されているのです。3. 日本で唯一?小倉城天守の「珍しい構造」に隠された秘密

小倉城の天守閣は、その外観をよく見ると、他の多くの城とは異なる、ある「珍しい構造」を持っていることに気づかれるでしょう。それは、最上階がその下の階よりも大きく張り出していない、独特の「唐造り(からづくり)」と呼ばれる構造です。

小倉城の天守閣は、その外観をよく見ると、他の多くの城とは異なる、ある「珍しい構造」を持っていることに気づかれるでしょう。それは、最上階がその下の階よりも大きく張り出していない、独特の「唐造り(からづくり)」と呼ばれる構造です。

3-1. 「唐造り」天守とは何か?その特徴と美しさ

日本の城の天守閣は、一般的に下から上に行くにつれて段々と小さくなり、最上階が少し張り出すような「層塔型」や「望楼型」と呼ばれる構造が主流です。しかし、小倉城の天守は、最上階の壁面が下の階の壁面と同じ線上にあり、張り出しがありません。この構造が「唐造り」の特徴です。まるで、箱を積み重ねたような、シンプルでありながらも力強い印象を与えます。 この「唐造り」という名前は、異国風という意味合いでつけられたと言われていますが、実際に中国の建築様式を取り入れたものではありません。しかし、その独特の姿は、日本の城の中でも異彩を放ち、多くの城ファンを魅了しています。私も初めて小倉城の天守を見たとき、「あれ?なんか他の城と違うな」と感じ、その違和感が逆に強い印象として残りました。3-2. なぜ最上階が張り出していないのか?構造から見る合理性

では、なぜ小倉城の天守は、このように最上階が張り出していない構造になっているのでしょうか?これにはいくつかの説があります。一つは、初代城主・細川忠興の美意識が反映されているという説です。茶人でもあった忠興は、質実剛健で無駄をそぎ落とした美しさを好んだため、そのようなシンプルな構造にしたという見方です。

もう一つは、実用的な理由です。張り出しがないことで、構造がより安定し、風や地震などの自然災害に強かったのではないかという考え方もあります。また、戦いの際には、最上階から敵を見下ろすのではなく、より広範囲を見渡せるような設計にしたかったのかもしれません。

どの説が真実かは定かではありませんが、この「唐造り」という珍しい構造は、小倉城の歴史を考える上で非常に興味深い「意外な事実」と言えるでしょう。

では、なぜ小倉城の天守は、このように最上階が張り出していない構造になっているのでしょうか?これにはいくつかの説があります。一つは、初代城主・細川忠興の美意識が反映されているという説です。茶人でもあった忠興は、質実剛健で無駄をそぎ落とした美しさを好んだため、そのようなシンプルな構造にしたという見方です。

もう一つは、実用的な理由です。張り出しがないことで、構造がより安定し、風や地震などの自然災害に強かったのではないかという考え方もあります。また、戦いの際には、最上階から敵を見下ろすのではなく、より広範囲を見渡せるような設計にしたかったのかもしれません。

どの説が真実かは定かではありませんが、この「唐造り」という珍しい構造は、小倉城の歴史を考える上で非常に興味深い「意外な事実」と言えるでしょう。

3-3. 他の城と比べてみよう!小倉城天守のユニークな魅力

日本には数多くの城がありますが、小倉城のように「唐造り」の天守を持つ城は極めて稀です。熊本城や松本城など、それぞれの城が独自の個性を持っていますが、小倉城のそれは群を抜いています。 もし皆さんが他の城を訪れる機会があれば、ぜひ天守の構造に注目してみてください。そして、小倉城の天守を思い出し、その違いを比べてみるのも面白いでしょう。そうすることで、小倉城のユニークな魅力がより一層際立って感じられるはずです。小倉城の「唐造り」は、まさにその城が持つ個性であり、他の城にはない特別な「意外な事実」なのです。4. 幻の「もう一つの天守」!?江戸時代の小倉城の謎

現在の小倉城の天守は1959年に復元されたものですが、江戸時代の小倉城には、実は「もう一つの天守」が存在したという「幻の天守」の伝説があるのをご存知でしょうか?これはまさに、小倉城の歴史における最大の「意外な事実」の一つと言えるかもしれません。まるで、双子の兄弟がいたかのような、そんなミステリアスな話です。

現在の小倉城の天守は1959年に復元されたものですが、江戸時代の小倉城には、実は「もう一つの天守」が存在したという「幻の天守」の伝説があるのをご存知でしょうか?これはまさに、小倉城の歴史における最大の「意外な事実」の一つと言えるかもしれません。まるで、双子の兄弟がいたかのような、そんなミステリアスな話です。

4-1. 文献に残る「もう一つの天守」の記録

この「もう一つの天守」の存在は、江戸時代の文献や絵図にその痕跡が残されています。特に、江戸時代初期に作成されたとされる「小倉城図」には、現在天守がある場所とは別に、もう一つ天守のような建物が描かれているものがあるのです。また、当時の記録の中には、「本丸に二天守あり」といった記述も見られると言われています。 これらの記録は、単なる誤解や想像の産物なのでしょうか?それとも、実際に二つの天守が並び立っていた時期があったのでしょうか?歴史のロマンを感じずにはいられない、興味深い謎です。私自身も、この話を聞いた時は非常に驚き、「え、小倉城って双子だったの!?」と興奮したことを覚えています。4-2. なぜ二つの天守があったとされるのか?その考察

なぜ小倉城に二つの天守が存在したとされるのか、その理由は諸説あります。- 初期の未完成天守説: 細川忠興が築城した当初、現在の天守とは別の場所に、仮の天守や未完成の天守が存在したという説です。本丸が完成するまでの間、仮の拠点として使われていたのかもしれません。

- 隅櫓(すみやぐら)の誤認説: 文献や絵図に描かれている「もう一つの天守」が、実は天守ではなく、本丸の隅に築かれた大型の櫓(やぐら)であった可能性です。しかし、その規模があまりにも大きかったため、天守と誤認されたという見方です。

- 幻の計画説: 実際に二つの天守を築く計画があったものの、何らかの理由で実行されなかった、あるいは途中で中止されたという説です。

4-3. 発掘調査で明らかになる新たな発見

近年行われている小倉城の周辺や城跡の発掘調査では、当時の建物の痕跡や遺物が見つかることがあります。これらの調査によって、これまで謎に包まれてきた小倉城の歴史が少しずつ明らかになってきています。もしかしたら、将来的に「幻の天守」の決定的な証拠が見つかり、その謎が解き明かされる日が来るかもしれませんね。 このように、小倉城にはまだ解明されていない多くの謎が残されています。歴史の探偵になった気分で、これらの謎に思いを馳せるのも、小倉城の歴史を楽しむ「意外な事実」となるのではないでしょうか。5. 幕末の動乱期、九州の要衝としての小倉城

幕末の激動の時代、小倉城は日本の歴史の大きな転換点において、非常に重要な役割を果たしました。徳川幕府の終わりと明治維新の始まりを告げる「長州戦争(小倉戦争)」において、小倉城はまさに戦いの中心地となり、その歴史に深く刻み込まれることになったのです。この時期の小倉城の歴史は、多くの「意外な事実」に満ちています。

幕末の激動の時代、小倉城は日本の歴史の大きな転換点において、非常に重要な役割を果たしました。徳川幕府の終わりと明治維新の始まりを告げる「長州戦争(小倉戦争)」において、小倉城はまさに戦いの中心地となり、その歴史に深く刻み込まれることになったのです。この時期の小倉城の歴史は、多くの「意外な事実」に満ちています。

5-1. 長州戦争(小倉戦争)の勃発と小倉城の焼失

長州戦争とは、幕府軍と長州藩(現在の山口県)の間で行われた内乱で、第二次長州征伐とも呼ばれます。特に九州における戦いは「小倉戦争」と呼ばれ、幕府側の拠点であった小倉城がその主戦場となりました。1866年(慶応2年)に戦いが勃発すると、長州軍は猛攻を仕掛け、小倉藩は激しく抵抗しました。 しかし、戦況は次第に長州軍優位に進み、小倉藩の劣勢が明らかになっていきます。そして、ついに小倉城は、藩の自力での防衛が困難になったと判断された結果、自ら火を放って焼失させてしまったのです。これは、城が敵の手に落ちることを防ぐための「焦土作戦」であり、まさに苦渋の決断だったことでしょう。シンボルである城を自らの手で燃やすという選択は、当時の小倉藩が置かれた絶望的な状況を物語っています。5-2. なぜ小倉城が戦いの舞台となったのか?その戦略的重要性

なぜ、この長州戦争で小倉城がここまで重要な戦いの舞台となったのでしょうか?それは、小倉城が持つ「戦略的重要性」に他なりません。小倉は九州の北東部に位置し、本州との間に位置する関門海峡を扼する(やくする:重要な場所を押さえる)要衝でした。海陸交通の要所であり、九州への玄関口でもあったため、この地を抑えることが、九州全体の支配、ひいては全国の支配に大きな影響を与えたのです。 小倉城は、江戸時代を通じて九州の西国大名を統治する拠点として機能してきました。そのため、幕府側としては絶対に失うことのできない重要な拠点であり、長州藩にとっても、幕府の牙城を崩す上で真っ先に攻略すべき場所だったのです。この地理的・戦略的な重要性が、小倉城を幕末の動乱の渦中に巻き込む「意外な事実」を生み出しました。5-3. 廃城令後の小倉城と現代への再生

小倉城は、長州戦争で焼失した後、明治政府による「廃城令」によって、その役割を完全に終えることになります。天守台だけが残され、かつての雄姿を見ることはできなくなりました。しかし、小倉の人々にとって、小倉城は単なる城ではなく、心のシンボルであり続けました。

そして、前述の通り1959年、市民の熱い願いと努力によって、小倉城は再びその姿を現します。現代の技術によって復元された小倉城は、かつての歴史を私たちに伝えながら、新しい時代における北九州市のシンボルとして、これからもその歴史を刻み続けていくことでしょう。幕末の動乱で一度は失われた城が、市民の力で再生したということも、小倉城の歴史における「意外な事実」と言えるかもしれませんね。

小倉城は、長州戦争で焼失した後、明治政府による「廃城令」によって、その役割を完全に終えることになります。天守台だけが残され、かつての雄姿を見ることはできなくなりました。しかし、小倉の人々にとって、小倉城は単なる城ではなく、心のシンボルであり続けました。

そして、前述の通り1959年、市民の熱い願いと努力によって、小倉城は再びその姿を現します。現代の技術によって復元された小倉城は、かつての歴史を私たちに伝えながら、新しい時代における北九州市のシンボルとして、これからもその歴史を刻み続けていくことでしょう。幕末の動乱で一度は失われた城が、市民の力で再生したということも、小倉城の歴史における「意外な事実」と言えるかもしれませんね。

まとめ

小倉城の歴史には、有名な武蔵と小次郎の決闘だけでなく、数々の「意外な事実」が隠されていました。 ・小倉城は細川忠興の「唐造り」天守から始まり、 大規模改築を経て現代に復元された歴史を持つ ・小倉城は細川忠興の「唐造り」天守から 始まり、改築を経て現代に復元された歴史 ・細川ガラシャ信仰とキリシタン弾圧の歴史 小倉城ゆかりの遺物が今も存在する ・天守は最上階が張り出さない「唐造り」 その珍しい構造と美しさが現代に伝わる ・江戸時代の小倉城に「幻の天守」の記録 未だ解明されていない謎が残されている ・幕末の長州戦争で九州の要衝として激戦 焼失するも、市民の力で現代に再生した これらの「意外な事実」を知ることで、小倉城の歴史がより深く、多角的に感じられたのではないでしょうか。次に小倉城を訪れる際は、この記事で得た知識を胸に、いつもとは違う視点でその歴史を感じてみてください。きっと、新たな発見があるはずです。

北九州市立美術館カフェミュゼの絶品ランチメニュー紹介

北九州市立美術館のカフェ「ミュゼ」で味わえる絶品ランチを徹底解説!地元食材を使った人気メニュー、アクセス方法、美術館の特別展示情報も紹介。観光前に知っておきたいカフェの魅力が満載です。

河内藤園を徹底レビュー 迫力満点の藤の花を楽しむためのポイント

福岡県北九州市に位置する河内藤園のレビュー。美しい藤のトンネルや見頃の時期、アクセス方法、写真撮影のコツを詳しく紹介します。家族連れでも楽しめる観光スポット情報も掲載。

門司港レトロの駐車場 穴場パーキングはココ!

門司港レトロで知られざる穴場駐車場をご紹介します。休日でも1時間200円と格安で駐車できる場所や、門司港レトロのおすすめ観光スポットも紹介しています。